国際科探Q活動の要旨集になります。

科学技術・環境・医療看護①ゼミ

1501.pdf 1502.pdf 1503.pdf 1504.pdf

1506.pdf 1507.pdf 1508.pdf 1509.pdf

科学技術・環境・医療看護②ゼミ

1510.pdf 1511.pdf 1512.pdf 1513.pdf 1514.pdf 1515.pdf

1516.pdf 1517.pdf 1518.pdf 1519.pdf 1520.pdf 1521.pdf

科学技術・環境・医療看護③ゼミ

1522.pdf 1523.pdf 1524.pdf 1525.pdf 1526.pdf

1527.pdf 1528.pdf 1529.pdf 1530.pdf 1531.pdf

科学技術・環境・医療看護④ゼミ

1532.pdf 1533.pdf 1534.pdf 1535.pdf

福祉・国際異文化・政治経済①ゼミ

1539.pdf 1540.pdf 1541.pdf 1542.pdf 1543.pdf

1544.pdf 1545.pdf 1546.pdf 1547.pdf

福祉・国際異文化・政治経済②ゼミ

1548.pdf 1549.pdf 1550.pdf 1551.pdf

福祉・国際異文化・政治経済③ゼミ

1555.pdf 1556.pdf 1557.pdf 1558.pdf 1559.pdf

1560.pdf 1561.pdf 1562.pdf 1563.pdf

生活社会・教育①ゼミ

1564.pdf 1565.pdf 1566.pdf 1567.pdf 1568.pdf

1569.pdf 1570.pdf 1571.pdf 1572.pdf

生活社会・教育②ゼミ

1573.pdf 1574.pdf 1575.pdf 1576.pdf 1577.pdf

1578.pdf 1579.pdf 1580.pdf 1581.pdf

令和6年3月25日(月)本校にて新国際科オリエンテーションを実施しました。

《午前》探Q関連活動(本校探Q指導員2名によるプレゼンおよびグループ活動)

《午後》国際交流活動(筑波大学で学ぶ留学生22名との小グループディスカッション)

生徒対象アンケートから、感想をいくつか紹介します。

【探Q関連活動】

・春休みにやるべきテーマの深掘りに具体的な計画を考えられた。

・目標設定の仕方が分かりやすく、グループでのアクティビティが楽しかった。

・今までは探Qの進め方が漠然としていて不安があったけど、具体的に説明があって安心できた。

・探Qの進め方や、プレゼンのコツなどの役立つ情報を、具体的な例を用いた分かりやすい説明を

聞けた。

【国際交流活動】

・単に英語での交流というだけでなく、異文化を知るという点で面白かった。

・自国の文化について自分が説明できることが少ないことに気付けた。

・他国から来た人とコミュニケーションを取るのがとても楽しかったので、英語学習へのモチベーションが高まった。

・本場の人達の英語を聞き取れるか心配だったがいざ話してみると故郷のことを色々知れたり、

笑えるような話をしてくれたりして自信にも繋がった。

|

|

|

|

筑波大での模擬国連

県内外5校の高校生約50名が筑波大学に集まり、模擬国連ワークショップに参加しました。本校からは1・2年生の希望者12名が参加し、他校生と交流しながら取り組みました。

おもな内容

・筑波大学学生によるアメリカでの模擬国連の参加報告

・一つのテーマに対してグループでアイデアを出してプレゼン

・選んだ国の立場に基づいて議題に対する提案をプレゼン

生徒感想

・聞く、話す力だけでなく難しい問題について考え、仲間と協力して問題解決する力も身についてとてもいい経験になった。

・テーマに対して自分の国の立場で調べて解決策を考えるのは難しかったけどやりがいがあった。

・他国との交渉をうまくやっていくことの大変さが分かった。国連はこういう仕組みで動いているのかと分かった気がした。

|

|

|

|

|

|

|

|

探Q発表会を開催しました。

当日は多数の保護者、教育関係者にご参加いただき、盛会になりました。

生徒は発表や聴講を通して、自分の探Q活動を振り返るとともに、今後の進路を考えるよい機会になりました。

ご来校いただき、発表等に対するコメントをいただいた皆さまに感謝申し上げます。

要項抜粋

日時:令和5年12月9日(土)終日

対象:1年生・2年生全員

内容:

(1)開会式及び英語による口頭発表(2年生2名)

(2)教室での口頭発表

・1年生各クラス代表2名

・2年生普通科ゼミから各2グループ

・2年生国際科(福祉・国際異文化・政治経済ゼミ、生活社会・教育ゼミ)

・有志団体(英語ディベート部、JRC部、SDGsサークル、手話サークル)

(3)体育館でのポスター発表

・2年生国際科(科学技術・環境・医療看護ゼミ)

・有志団体(SSC部)

(4)閉会式(リモート)

目的:

・「論理的思考力」、「コミュニケーション能力」、「情報収集力」、特に「情報発信力」といった次世代のグローバル・リーダーとして必要な力を養う機会とする。

・他者の研究や活動の成果を共有することで、生徒自らが主体的に深い学びを追究する姿勢を身につける。

生徒感想

|

・どれだけしっかり自分が用意できても、知らない人に伝えるっていうのはとても難しいと改めて痛感した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

令和5年12月9日(土)に探Q発表会を実施致します。

参加をご希望の方は11月30日(木)までに、資料のQRコードよりお申し込みください。

皆様のご来校をお待ちしております。

東大探Qツアーを実施しました。

要項抜粋

日時:令和5年10月10日(火)終日

対象:1年生全クラス

内容:東京大学を訪問し、安田講堂にて宇野健司教授による模擬授業及び本校卒業東大生による講演をおこなう。また東大生の案内で東京大学のキャンパスツアーをおこなう。

目的:

・教授や卒業生の講義から新しい自分を発見するきっかけをつかみ、正しい学科・文理選択ができるようにする。

・大学での学びについて実感をもち、高校での日々の学習動機向上につなげる。

生徒感想

|

・全員挙手制がすごい魅力だった。みんなで挙げれば怖くないと思った。発表しやすい雰囲気があることで皆の考えを知ることができた。 ・宇野教授から教わったPREP法や守破離、また主体性・発言配分・笑いのキーワードを意識することで、講義の最後には周りを見られるようになり、最初よりずっといい話し合いができた。 ・講義が進むにつれて少しずつ自分の意見を共有できるようになった。それは意識次第で良くも悪くも変わったので、良い方向に進めるようにこれからも努力したい。 ・「人格」は後天的で、周りの人との関わりによって人格が創られていると知ったことが印象的だった。今日学んだ思考法を基に実践していって人格を形成していきたい。 ・今回の講義を受けて、笑いの大切さに気づかされた。PREP法やディベートとディスカッションの違いなど、宇野ゼミでしか得られない貴重な体験ができた。 ・宇野教授の講義では、具体例やディスカッション中心の授業進行などを通して、東大=難しいという考えがなくなり、純粋に「大学で何が学びたいだろう?」とポジティブな気持ちで考えられるようになった。 ・コミュニケーションは論理と感情の割合が大切と知った。また消極的であることのデメリットと、積極的であることのメリットを知れた。日々の授業もより積極的に取り組みたいと思った。 ・「受験のための勉強」ではなく、あくまで「自分の物事を考え伝えるスキルを身につけるための勉強」という新しい捉え方ができた。苦手教科も、己のために勉強すると考えていきたいと思う。 ・先輩の話から、東大生はやりたいことを全力でやっていることがわかった。自分でもやりたいことを一つ一つ全力で取り組んでいきたい。 ・世の中にある答えのない問題についてしっかり議論できるように、高校で基礎的な知識を固めていきたい。 ・交換留学で人生を豊かにすることができると思い、交換留学にチャレンジしたいと思った。 ・東大の進学振り分け制度が魅力に思った。自分の選択肢を広げたり偏見をなくしたりでき、自分の可能性をより広げられる制度だと思う。 ・東大の魅力を知り、身近に感じた。東大が雲の上の存在だったが、努力次第では届くかもしれないと自信がついた。宇野先生の授業を受けられるように頑張りたい。 ・東大生は頭がいいから東大に入れたのではなく、強い意志と膨大な努力の結果であると知り、勉強のベチベーションにつながった。高校での勉強は受験のためでもあるけれど、大学で勉強していくためということも考えて勉強していきたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

2年生探Q中間発表会

2年生がポスター及びスライドで研究の中間発表をおこないました。見学した1年生は、先輩たちのテーマの多彩さや内容の奥深さに感銘を受けるとともに、別の視点に着目する大切さなどを学ぶ、よい機会となりました。

|

1年生感想 ・ダンボールというとても身近なものに、無限の可能性を感じるとともに、SDGsの面でもダンボールの活用はとても良いと思った。 |

要項抜粋

令和5年7月14日(金)5・6時間目実施

3年生‥2年生の発表へのコメント(5時間目3年7組、6時間目3年8組)

2年生普通科‥事前に作成したスライドを公表し、閲覧してもらい、コメントを受ける。

2年生国際科‥体育館でポスター発表(5時間目及び6時間目)

1年生‥2年生発表の見学(体育館でポスター見学、教室で各自端末によりスライド閲覧)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1年生探Q基礎クラス発表会

|

「自分と違う視点があると知って視野が広がった。」 「論理的な発表をするのが想像していたより難しかった。」 |

1年生「探Q基礎」第1サイクルの発表会をおこないました。与えられたテーマについてグループで追究し、さまざまな観点でまとめました。

身近な地域について考えたグループは、高齢者が抱える困難を踏まえ、街全体をバリアフリーにする提言や、つくば市内の県立高に進学した中学生が6人に1人しかいない現状を踏まえ、中心地区に県立高を移転設置する提言をしました。

一人ひとりが独自の視点で考えて議論したプロセスは、今後の個人研究に生かされる有意義な経験となりました。

|

|

|

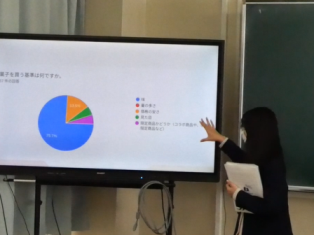

研究倫理について、本校独自の映像教材で学びました!

1年生の「探Q基礎」、及び2年生の普通科「探Q」の時間において、本校で独自に作成した映像教材を用い、探究活動における研究倫理に対する理解を深めました。

探究活動において、書籍や論文などの文献調査を行う際の注意点や、実験等で得られたデータをまとめる際に留意する点などについて、グループワークを交えながら学びました。

「探究活動を行うにあたって重要なことは何だと思うか?」という問に対し、あるグループでは「途中でうまくいかなくても、最後まであきらめずにやり通し、その試行錯誤の過程を体験すること」という意見が出ました。これから探究活動をスタートしていくにあたり、改めて探究活動の意義を考える機会となりました。

|

|

|

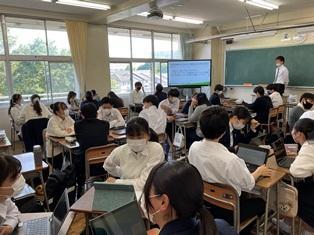

国際科2年生の探Q活動が始まりました!

筑波大学の大学院生を講師に招き、9つのゼミに分かれて探Q活動を1年間、続けていきます。活動の導入として、各自の計画作りやテーマ検討を進めました。

あるゼミでは、最終的に完成させる論文の執筆にあたって、「切ったら己の血が出るような論文を自分の言葉で書くべし」という、大学ゼミでの教授のコメントを院生が紹介し、生徒は決意を新たにしました。

また別のゼミでは、事項を調べる際に、日本語より英語で調べる方が情報量が飛躍的に多いので、英語で検索し、出てきた英文コンテンツを翻訳ソフトを有効に使って調べを進めようと院生がアドバイスし、生徒はさっそく英語の論文から効率よく必要な情報を読み取っていました。

国際科2年生の探Q活動は、週に一回、一回につき2時間の予定で進めていきます。

科学技術・環境・医療看護ゼミ

|

|

|

|

|

福祉・国際異文化・政治経済ゼミ

|

|

|

生活社会・教育ゼミ

|

|

1年生「探Q基礎」のオリエンテーションを実施しました。

入学して間もない4月12日(水)、1学年の全生徒を対象に、これから進める探Q活動の導入となる授業をおこないました。授業では、探究活動には①課題解決型、②課題追究型の二つがあり、1年生の7月までは与えられたテーマで課題解決型の探究活動をおこなっていくことが説明されました。その上で、さっそく5人グループになり、「竹園高校」「自分の身近な人」「住んでいる街」のいずれかのテーマについて、追究が始まりました。

あるグループは、つくば市の中心部と周辺部での人口格差に着目し、均衡ある市の発展のためには、人口を周辺部にも分散させることが大切で、そのためにつくばエクスプレスの筑波山方面への延伸も有効ではないか、と話し合いました。

本日のオリエンテーションの内容を引き継いで、7月までの1サイクル目の探Q活動を進めていきます。

|

全体説明をします。 |

はじめに各自でテーマについて考えます。 |

グループで疑問点を話し合います。 |

|

解決のための方策を考えます。 |

担任の先生もアドバイスします。 |

現状と理想のギャップから問題を整理します。 |